Início » autores » Mário de Carvalho » O inaudito encontrode dois tempos na Avenida Gago Coutinho: 1148 e 1984 entre a Portela e o Areeiro

O inaudito encontrode dois tempos na Avenida Gago Coutinho: 1148 e 1984 entre a Portela e o Areeiro

O inaudito encontrode dois tempos na Avenida Gago Coutinho:

1148 e 1984

entre a Portela e o Areeiro

Uma multidão indeterminada de indivíduos do sexo masculino, a maior parte dos quais portadores de armas brancas e outros objectos contundentes, cortantes e perfurantes, com bandeiras e trajos de carnaval, montados em solípedes, tinham invadido a Avenida Gago Coutinho e parte do Areeiro em manifestação não autorizada.

CARVALHO, Mário de (1992 [1983]). “A inaudita guerra da Avenida Gago Coutinho”.

In: A inaudita guerra da Avenida Gago Coutinho e outras histórias.

5ª ed. Lisboa: Editorial Caminho, p. 27-35.

O escritor português Mário de Carvalho estreou em 1981 com seus Contos da Sétima Esfera, livro que “causou surpresa pelo inesperado da abordagem ficcional e pela peculiar atmosfera, entre o maravilhoso e o fantástico”. Desde a estreia, o autor vem publicando uma vasta obra, com passagem por variados gêneros, como romance, novela, conto, teatro, folhetim, literatura infantojuvenil, ensaio. O conjunto de sua obra tem-lhe garantido seguidos prêmios desde 1982.

Na sequência de seu livro de estreia e do livro seguinte, Casos do Beco das Sardinheiras, publicado em 1982, o Mário de Carvalho publicou, em 1983, A inaudita guerra da Avenida Gago Coutinho e outras histórias, um conjunto de seis narrativas nas quais, como nas obras anteriores, emergem situações absolutamente insólitas. As imagens construídas nos mundos ficcionais dos contos que compõem esse volume – “A inaudita guerra da Avenida Gago Coutinho”, “In excelsum”, “Ignotus Deus”, “Dies irae”, “O nó estatístico” e “Pede poena claudo” – levam o leitor a inusitados passeios por diferentes referenciais cronotópicos de Portugal.

No conto que empresta título ao volume, “A inaudita guerra da Avenida Gago Coutinho”, já antes publicado separadamente em 1982, inaugurando a Coleção Fantástico das Edições Rolim, a Deusa Clio, musa da História e da criatividade, sentindo-se enfadada da imensa tapeçaria milenária a seu cargo, adormece, mas seus dedos continuam a trama, dois fios do tecido embolam-se, e amalgamam-se as datas de 4 de Junho de 1148 e de 29 de Setembro de 1984.

Nesse recontro de dois tempos da história, o medieval e o contemporâneo, separados por mais de oito séculos, cujos cenários e personagens são absolutamente distintos entre si, defrontam-se “automobilistas que nessa manhã de Setembro entravam em Lisboa pela Avenida Gago Coutinho, direitos ao Areeiro”, com “a tropa do almóada lbn-el-Muftar, composta de berberes, azenegues e árabes em número para cima de dez mil, [que] vinha sorrateira pelo valado, quase à beira do esteiro de rio [Tejo] que ali então desembocava, com o propósito de pôr cerco às muralhas de Lixbuna, um ano atrás assediada e tomada por hordas de nazarenos odiosos” (p. 27-28).

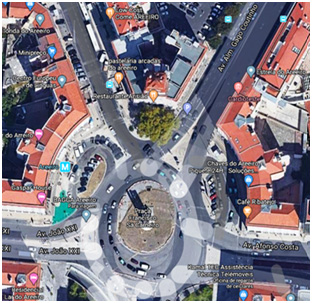

Avenida Gago Coutinho / Largo do Areeiro

Chegando pelo Norte, em direção ao Castelo de São Jorge, fortificação de origem medieval localizada no centro de Lisboa, com o objetivo de recuperar a cidade perdida no ano anterior, era natural que a tropa pegasse o caminho desde a Portela, onde se localiza o Aeroporto Humberto Delgado, próximo à Gare de Comboios do Oriente – entradas mais habituais na atualidade, mas que, se avistadas pelos mouros, oriundos do distante século XII, os faria espantar e provavelmente morrer de medo –, passasse pela Avenida Gago Coutinho, cruzasse o Largo do Areeiro e, seguindo pela Avenida Almirante Reis até a Praça Martim Moniz, chegasse ao sopé do Castelo, de onde poderia desferir ataques à fortaleza.

Castelo São Jorge

Esse é o caminho mais comum que turistas costumam fazer ao chegar a Lisboa de avião ou de trem, em direção às zonas centrais da cidade, ou, mesmo, quando há disposição e fôlego para um longo e demorado passeio em direção ao Rossio, à Baixa Chiado, ao Elevador de Santa Justa, à Catedral, à Praça do Comércio e a todas as belezas da história que rodeiam esse cenário. Os soldados medievais, no entanto, se houvessem conseguido trilhar o mesmo caminho, teriam ficado muito mais surpresos e desorientados do que ficaram ao não perceberem no cenário da Lisboa do século XX a Lixbuna do século XII que conheciam.

Assim, naquele 29 de setembro de 1984, na Avenida Gago Coutinho, próximo ao Largo do Areeiro, os que lá estavam, personagens do século XX, se viram envoltos em episódios que não lhes faziam sentido. Os automobilistas foram tomados, como qualquer cidadão de seu tempo que ali estivesse ou por ali passasse, por “um grande susto, e, por instantes, foi, em toda aquela área, um estridente rumor de motores desmultiplicados, travões aplicados a fundo, e uma sarabanda de buzinas ensurdecedora. Tudo isto de mistura com retinir de metais, relinchos de cavalos e imprecações guturais em alta grita” (p. 27). Para uns e outros, não fazia sentido o que viam ao seu redor.

Os mouros surpreenderam-se com veículos automotores de metal ou fibra, em diferentes cores, cabines envidraçadas, buzinando, que em nada se assemelhavam aos seus; com edifícios de quatro ou mais andares, janelas também envidraçadas, bastante diferentes das edificações que lhes eram conhecidas.

Largo do Areeiro

Impactados com a surpresa e tementes a Deus, os mouros apearam dos cavalos, ajoelharam-se e puseram-se a rezar: “Alá era grande” (p. 28). lbn-el-Muftar não compreende o pandemônio à volta: “– Teriam tombado todos no inferno corânico? Teriam feito algum agravo a Alá? Seriam antes vítimas de um passe da feitiçaria cristã? Ou tratar-se-ia de uma partida de jinns encabriolados?” (p. 29). Levantado seu bastão, trava o avanço da vanguarda da tropa que lhe segue “até chegar à derradeira retaguarda, já muito próxima da Rotunda da Encarnação: – Que ninguém se mexesse!” (p. 28). As únicas possíveis explicações que encontra apontam para a intervenção do maravilhoso, do religioso, do místico, do mágico, retornando tanto ao seu tempo histórico quanto às bases de sua cultura.

A partir do olhar, igualmente surpreso das personagens novecentistas, um agente da PSP (Polícia de Segurança Pública), que a tudo assistia, ridiculamente “meio escondido por detrás das colunas de um prédio, no propósito sábio e louvável de surpreender contraventores aos semáforos, entendeu que aquilo não estava certo e que havia que proceder” (p. 29). Não lhe pareciam naturais aqueles homens, em grande quantidade, montados a cavalo, vestidos desconformes ao seu tempo e com uma adereçaria estranha.

Assim, transmitiu mensagem aos seus superiores, relatando o inusitado episódio, que o orientam a apenas observar. Mas a informação do polícia provocou “imediato telefonema para o governador civil e deste para o ministro” (p. 29), e, confirmando-se “que não se encontravam previstos desfiles, de forma que a máquina policial se viu movida a ingerir-se no caso. Soaram as sirenes no quartel de Belém e, poucos minutos depois, alguns pelotões da Polícia de Intervenção vinham a caminho, com grande alarde de sereias e pisca-piscas multicores” (p. 29-30).

Em Belém encontra-se um significativo complexo histórico, artístico e cultural que remonta aos tempos de D. Manuel I, como o Mosteiro de Jerónimos e a Torre de Belém. Um passeio pelas imagens construídas na narrativa de Mário de Carvalho leva ao Palácio Nacional de Belém, sede da Presidência da República Portuguesa.

Mosteiro dos Jerónimos

Torre de Belém e área circundante

Palácio Nacional de Belém, Calçada da Ajuda 21

E, ainda, ao Quartel de Belém, fora de suas funções no Século XXI, vindo a ser transformado em centro cultural.

Quartel de Belém, Calçada da Ajuda 23

Se, para o agente da PSP, os mouros com suas indumentárias pareciam estar em trajes de carnaval, porque não lhe fazia sentido, em 1984, deparar-se com homens montados a cavalo, vestidos arabescamente, em Lisboa, para “os automobilistas que haviam saído dos carros e que, entre irritados e divertidos”, aquilo devia “ser algum reclame, […] [ou] era para um filme” (p. 30). A suposição dos automobilistas é bastante justificável, uma vez que o episódio transcorre, como a própria narrativa refere, à volta do Bairro dos Actores, que se espraiava desde o Areeiro até Arroios, de um lado, e Alvalade, de outro. No século XXI, passaram a ser bastante raras as referências ao Bairro dos Actores, não havendo mais os espaços nos quais comumente se encontravam artistas de um modo geral, contudo, o entorno ainda é repleto de ruas cuja toponímia homenageia astros e atrizes, cantores e cantoras.

Os grupos, igualmente surpreendidos pelo que viam diante de si, mantiveram-se estanques, um frente ao outro, na Avenida Gago Coutinho, próximo ao Areeiro. Os mouros formaram em posição de defesa e ataque. lbn-el-Muftar não se deixou “impressionar com os trejeitos pouco amistosos que lhe vinham de dentro dos objectos metálicos com rodas que havia por toda a parte, nem com as caras que o fitavam por detrás de um estranho material transparente. Se era uma encantação, melhor era deixar que passasse – segredou para ben-Yussuf que lhe respondeu, desconfiado e muito pálido: – inch Allah!” (p. 30).

Um dos motoristas, que dirigia um caminhão carregado de caixas de cervejas, irritado com aquele aparato que impedia o tráfego, jogou uma pedra “que foi ecoar no broquel do beduíno Mamud Beshewer que, por ainda não ter acordado de tudo isto, era um dos mais quietos da tropa” (p. 30). Em resposta, “Ibn-Muftar deu uma ordem e logo vinte archeiros enristaram os arcos, apontaram aos céus, e expediram, com um zunido tenso, uma saraivada de setas, que obrigou toda a gente a meter-se nos automóveis e a procurar refúgio nas portadas dos prédios ou atrás dos camiões. Veio do Areeiro um grande apupo, desta vez convicto, em uníssono” (p. 31).

Um comissário de polícia, que vinha do sentido oposto, tendo acabado de cruzar a Alameda Dom Afonso Henriques em Direção ao Largo do Areeiro, sem entender bem o que estava acontecendo, porque não lhe fazia sentido o cenário à sua frente, tenta repor a ordem e dispersa a multidão para o Bairro dos Actores. “– Toca a varrer isto tudo até ao Areeiro – disse. E, puxando do apito, pôs a equipa em acção, à bastonada, a eito, por aqui e por além” (p. 31).

Alameda Dom Afonso Henriques

Neste momento, como é comum em Lisboa e em quase todas as cidades portuguesas, nas quais se põem roupas para secar e se regam plantas nas sacadas e janelas, cai água de alguma janela sobre lbn-el-Muftar, deixando-o irritado, pois tal realidade não condiz com a sua.

Roupas e plantas numa sacada de Lisboa

Ao ver “aqueles peões de escudo e viseira, formados em frente, pensou que era, enfim a guarda avançada de Ibn-Arrik, o cão tomador de Lixbuna, que vinha aí travar-lhe o passo, a coberto de um encantamento mágico” (p. 32). Confunde, desse modo, os polícias portugueses de 1984, com os soldados de Dom Afonso Henriques de 1148, imaginando que estivessem adereçados daquela forma por obra de algum feitiço. Assim, “rompeu uma carga de cavaleiros berberes, aos gritos de guerra, de alfanje em riste, ladeando automóveis, amolgando capots, e aproximando-se inexoravelmente dos rapazes do comissário” (p. 32).

Os polícias portugueses, não se vendo “preparados para enfrentar cargas de cavalaria moura” (p. 32), porque disso nada sabiam, esconderam-se atrás de ônibus, correram para dentro da Cervejaria Munique, da qual, ao que parece, não há registros de imagem preservados. Sabe-se que “[n]a esquina do lado direito quando se entra na Almirante Reis ficava a Cervejaria Munique e na do lado esquerdo o Paço Alentejano. Que foram pólos culturais de relevante interesse para diversas gerações”. E entre os que fugiram do ataque da tropa moura, houve os que “[l]argaram as viaturas em frente do Vavá, na Avenida dos Estados Unidos, e abalaram em passo de corrida por ali abaixo, pela faixa relvada, até estabelecerem contacto com a tropa de lbn-el-Muftar, no cruzamento com a Gago Coutinho” (p. 32-33).

Vavá, Pastelaria e Restaurante

O Vavá, originalmente grafado Vá-Vá, na forma imperativa do verbo ir, foi “[d]e símbolo de uma certa inteligência urbana e antifascista nos anos de 1960 a ponto de encontro de nomes fundamentais do rock português, duas décadas depois”. Nele, “[d]iscutia-se política e arte, [e] aos activistas e artistas juntavam-se estudantes universitários em busca de diálogos abertos e ideias novas”. Assim, situado numa esquina da Avenida de Roma e a Avenida Estados Unidos da América, “o café transformou-se em referência, um símbolo geracional de abertura e modernidade num país amordaçado pelo regime fascista”. Encontra-se funcionando em 2020, adaptado aos avanços do tempo, e sabe-se lá até quando permanecerá.

Um capitão das forças portuguesas, que vinha com “instruções para proceder a um reconhecimento, avaliar a situação e agir em conformidade, mas sempre com moderação” (p. 33), aproxima-se cautelosamente dos milhares de mouros que tinha à sua frente, a maior parte deles montados a cavalo. Diante daquela cena surreal para a Lisboa de 1984, e sem entender o que poderia estar acontecendo, ele lamenta: “Estas coisas só me acontecem a mim!” (p. 33).

Os dois grupos se estudavam à média distância, uma vez que nenhum deles entendia o que estava acontecendo, percebia a realidade efetiva, reconhecia o outro. Pode-se dizer que o estranhamento era o sentimento comum aos dois, cujos momentos de existência própria estavam distante 836 anos entre si.

O capitão decide acenar para os mouros “com um trapo branco, emprestado pelos locatários de um rés-do-chão da vizinhança. Ao árabe, por instinto, afigurou-se-lhe serem aqueles homens militares e, embora não percebesse bem o significado do pendão branco que o capitão brandia, não lhe pareceu que as intenções fossem suspeitas. As circunstâncias, por outro lado, com toda aquela estranha balbúrdia em volta, aconselhavam a contemporização” (p. 33).

lbn-el-Muftar “dirigiu-se ao capitão, e saudou, de mão no peito: – Salam aleikum. E o capitão Soares, que tinha feito uma comissão na Guiné, em contacto com gente muçulmana, respondeu automaticamente, curvando-se um pouco: – Aleikum salam” (p. 34), levando a crer que as personagens dos diferentes recortes cronológicos, 1148 e 1984, fossem se comunicar e, possivelmente, os dois tempos históricos pudessem se harmonizar, o que, com certeza, levaria a narrativa ao ápice do inaudito. Entretanto, “[n]este momento, a deusa Clio acordou do seu sonho, num sobressalto, e logo atentou no erro cometido. Num credo, desfez a troca de fios e reconduziu cada personagem a seu tempo próprio” (p. 34).

Os árabes sumiram “da Avenida Gago Coutinho, deixando o capitão […] e todos os outros a coçar a cabeça, abismados. lbn-el-Muftar, por seu lado, logo que viu despejarem-se os campos daquelas gentes, daqueles objectos e daqueles prédios, soltou um suspiro de alívio e resolveu arrepiar caminho, desistindo de atacar Lixbuna onde, aliás, e ao contrário do que pensava, já lbn-Arrik o esperava, com máquinas de guerra e fogos acesos nas muralhas. O árabe considerou todas aquelas aparições de mau agoiro, pouco propiciadoras de investidas felizes contra Lisboa, e desistiu da cidade” (p. 34). A inaudita guerra da Avenida Gago Coutinho não chegou, de fato, a acontecer.

A Deusa Clio, ainda que não tivesse poderes para voltar tudo ao ponto zero, enubleceu o acontecimento na memória de todas personagens que nele se envolveram, e nenhuma soube, portanto, entender o que se lhes dera, ficando-se a perguntar e tentar explicar o cenário revolvido à sua volta. Tornadas a seu tempo, não mantiveram guardados os acontecimentos e as relações de causa e efeito entre o antes e o depois do inaudito encontro que tiveram na Avenida Gago Coutinho em 1984.

Como punição, “Clio, foi privada de ambrósia por quatrocentos anos o que, convenhamos, não é seguramente castigo dissuasor de novas distracções” (p. 35), ainda que não pudesse provar desse deleite. Mas os leitores de Mário de Carvalho se movimentaram deleitosamente por tempos e espaços diferentes da história de Portugal, vislumbrando Lixbuna e Lisboa.