Início » autores » José Saramago » O ano da morte de Ricardo Reis, de José Saramago

O ano da morte de Ricardo Reis, de José Saramago

O ano da morte de Ricardo Reis, de

José Saramago

Deambulações e descobertas na labiríntica Lisboa

Ricardo Reis atravessou o Bairro Alto, descendo pela Rua do Norte chegou ao Camões, era como se estivesse dentro de um labirinto que o conduzisse sempre ao mesmo lugar.

SARAMAGO, J. O ano da morte de Ricardo Reis.

Porto: Porto Editora, 2016. p. 77

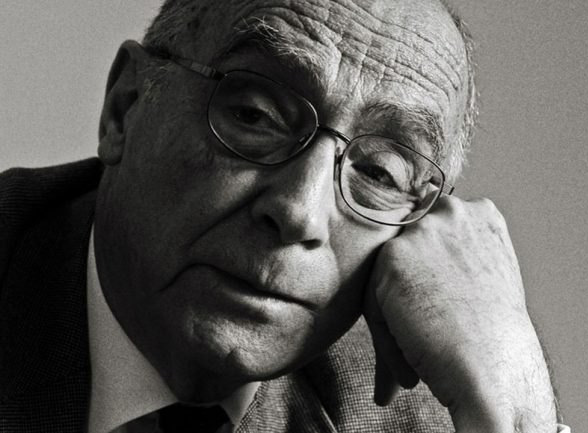

Em O ano da morte de Ricardo Reis (1984), José Saramago convida o leitor a percorrer as ruas labirínticas de uma Lisboa chuvosa, sombria e triste, em meio aos difíceis acontecimentos políticos e históricos pelos quais Portugal e toda a Europa passavam, no ano de 1936. No romance, o desassossegado Ricardo Reis, personagem principal, é o cicerone de uma dupla jornada: a redescoberta de Lisboa e a redescoberta do seu próprio eu, após dezesseis anos vivendo no Brasil e um mês após a morte de Fernando Pessoa. Na maior parte da narrativa, o protagonista perambula pela cidade, traçando um mapa – recheado de referências literárias, políticas e históricas – das ruas, monumentos, casas comerciais e miradouros do centro histórico lisboeta.

Por trás dos vidros embaciados de sal, os meninos espreitam a cidade cinzenta, urbe rasa sobre colinas, como se só de casas térreas construída, por acaso além um zimbório alto, uma empena mais esforçada, um vulto que parece ruína de castelo, salvo se tudo isto é ilusão, quimera, miragem criada pela movediça cortina das águas que descem do céu fechado

SARAMAGO, J. O ano da morte de Ricardo Reis. Porto: Porto Editora, 2016. p. 8.

Vista de Lisboa: no alto, o Castelo de São Jorge; à esquerda, a Igreja de Santa Cruz do Castelo, século XIX/XX.

O trecho acima retrata uma das primeiras descrições de Lisboa, cidade que parece não ser a escolha daqueles que ali atracam, devido a essa soturna paisagem avistada pelos viajantes do navio que trouxe Ricardo Reis do Rio de Janeiro, o Highland Brigade: “Por gosto e vontade, ninguém haverá de querer ficar neste posto”, afirma o narrador. Essas primeiras referências a Lisboa revelam uma cidade monocromática, pesada e os acontecimentos históricos, que serão apresentados ao longo do romance, favorecem a configuração inóspita da cidade. Um cenário caótico que contribui para que a capital portuguesa se apresente como um labirinto no qual o personagem principal tenta encontrar uma forma de viver. Na verdade, com uma leitura mais atenta do livro é possível perceber que o labirinto no qual o personagem se encontra é também um labirinto interno, cujos caminhos levam-no ao conhecimento do seu próprio eu.

No seu retorno a Lisboa, Reis encontra a cidade envolta por uma sombra – provocada não só pelos dias chuvosos de inverno, mas também devido à situação política que vivia – que se assemelha àquilo que encobre o seu ser. Talvez por isso, no seu primeiro passeio a pé pela cidade, o personagem, alheio ao mundo, mantém-se distante, observando e tentando rememorar os traços do lugar que povoavam a sua imaginação, como quem procura traços do homem que foi e que em outros tempos ali também esteve. Entretanto, assim como os sentimentos que habitavam a sua alma, tudo naquele lugar parecia difuso, como pode ser observado no trecho abaixo:

Lembra-se de ali se ter sentado em outros tempos, tão distantes que pode duvidar se os viveu ele mesmo, Ou alguém por mim, talvez com igual rosto e nome, mas outro. […]

Veio por estar tão perto e para verificar, de caminho, se a antiga memória da praça, nítida como uma gravura a buril ou reconstruída pela imaginação para assim parecer hoje, tinha correspondência próxima da realidade material de um quadrilátero rodeado de edifícios por três lados, com uma estátua equestre e real ao meio, o arco do triunfo, que donde está não alcança a ver, e afinal tudo é difuso, brumosa a arquitetura, as linhas apagadas, será do tempo que faz, será do tempo que é, será dos seus olhos gastos, só os olhos da lembrança podem ser agudos como os do gavião.

SARAMAGO, J. O ano da morte de Ricardo Reis. Porto: Porto Editora, 2016. p. 34.

Vista geral da Praça do Comércio, sem data.

Lisboa é, portanto, o endereço chave para que o personagem percorra o labirinto de si mesmo, cenário onde vive suas angústias e contradições e que propicia a reflexão sobre a sua existência. Assim, no périplo pela cidade, Ricardo Reis mantém-se como contemplador, mas captando suas imagens, sons e cheiros, apresentando ao leitor mapas das paisagens físicas e humanas. À moda de Ítalo Calvino, n’As cidades invisíveis, o olhar de Ricardo Reis percorre as ruas como se fossem páginas escritas e a cidade se faz texto no qual se cruzam os mundos interior e exterior. Reis capta a cidade com um olhar por vezes perdido e angustiado, olha, mas não vê e a cidade traduz aquilo que a sua alma desassossegada permite enxergar: “cidade sombria”, “teto cor de chumbo”, “nódoa parda, negra”, “a esta cidade basta saber que a rosa dos ventos não existe”, “Lisboa que é feita de algodão, agora pingando”, “lugar ermo e melancólico”, “rio pardo e encrespado”, “cidade do mundo onde com maior abundância florescem os calos e as calosidades”. Assim Reis enxerga a cidade, assim também está o seu eu: sombrio, pesado, perdido, triste e sofrido. Desta forma, perdido em seus pensamentos, traça e percorre mapas, mesclando cenas onde se cruzam a história e a vida cotidiana do momento presente, assim como se cruzam o seu ser desassossegado e o mundo a sua volta. Um projetando marcas sobre o outro: a história influenciando o presente vivido pelo personagem, assim como as suas vivências influenciam a maneira com que ele vê a cidade.

Na composição desses mapas, as ruas, edifícios, monumentos, as paisagens naturais e humanas, os sons, os cheiros e as cores traduzem a dinamicidade e complexidade da cidade, traduzindo também o sujeito que a traz dentro de si. A cidade, assim, desempenha a função de espaço de encontro com o outro e consigo mesmo e se configura como um espaço de exploração obrigatória para qualquer ser humano, já que só assim se poderá encontrar a si próprio, como afirma Loureiro (1996). No romance, há ainda a presença fantasmagórica de Fernando Pessoa que ajuda o personagem na sua busca interna, provocando-o por meio da pergunta “Quem é você?” e outras reflexões sobre vida, morte, amor e política. Tal provocação impulsiona Reis a empreender as habituais peregrinações pelas ruas lisboetas numa tentativa quase desesperada de redescobrir a cidade e o seu próprio eu. Impulsionando, portanto, a exploração da cidade que, por sua vez, proporcionará o encontro consigo mesmo.

Com uma atitude de contemplação, o personagem se depara com as notícias do mundo e apresenta ao leitor um panorama sobre o governo salazarista em Portugal, início da Guerra Civil na Espanha, fim da Guerra Colonial na Itália, Revolta dos Marinheiros, expansão do nazismo alemão, prenúncio da Segunda Guerra Mundial e movimentos fascistas. Por meio dessas notícias veiculadas pelo jornal O Século, o personagem observa e reflete sobre tais acontecimentos históricos, mas se mantém alheio. Assim como em um dos mais famosos versos de Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa, que também é uma das epígrafes do romance em análise: “Sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo”, Ricardo Reis, o personagem do romance de Saramago, contenta-se em apenas contemplar o mundo a sua volta. Esse cenário caótico contribui para que a cidade se apresente como um labirinto na qual o personagem busca caminhos para compreender o mundo e o seu estar no mundo.

Ricardo Reis subiu a rampa da calçada dos Caetanos, dali podia apreciar o ajuntamento quase à vol d’osieau, voando baixo o pássaro, mais de mil, o polícia calculara bem, terra riquíssima em pobres, queira Deus que nunca extinga a caridade para que não venha a acabar-se a pobreza, esta gente de xale e lenço, de surrobecos remendados, de cotins com fundilhos doutro pano, de alpargatas, tantos descalços, e sendo as cores tão diversas, todas juntas fazem uma nódoa parda, negra, de lodo malcheiroso, como a vasa do Cais de Sodré.

SARAMAGO, J. O ano da morte de Ricardo Reis. Porto: Porto Editora, 2016. p. 76-77.

Cais do Sodré, início do século XX.

A cena descrita acima faz referência aos pobres, nódoa negra amontoada, que lutam para conseguir obter os donativos ofertados pelo jornal O Século. Essas pessoas são comparadas ao Cais do Sodré em dias de chuva, cenário enlameado e fedido, que não é digno de cuidados. Apesar da cena deprimente, Ricardo Reis se mantém contemplativo e, em tom irônico, suplica a Deus a caridade para que a pobreza não se acabe. Uma crítica ao governo hipócrita que, ao mesmo tempo que oprime, oferece donativos como paliativos para os problemas sociais. Com um olhar contemplativo e atitude alheia, Ricardo Reis observa a cena, redescobre uma capital portuguesa que em nada se parece com a cidade deixada por ele anos atrás. Aparentemente perdido naquela cidade, no mundo e de si mesmo, o personagem continua o seu percurso pelas ruas do centro de Lisboa em busca de algo que traga sentido ao mundo e à sua vida.

Assim, ao subir a Rua do Alecrim, observar o Terreiro do Paço, sentir os odores da agitada Praça da Figueira, observar a noite de Ano Novo no Rossio ou a festa de Carnaval na Avenida da Liberdade, Reis, absorto em seus pensamentos, vive suas contradições (monárquico sem rei, “querer pelo desejo o que sabe não querer pela vontade”, liberdade e vazio diante da morte de Fernando Pessoa, único e ao mesmo tempo vários) e redescobre uma cidade também cheia de contrastes. Por um lado, Reis se depara com cenas decadentes, como a descrita acima, que revelam as mazelas sociais pelas quais o povo passava, reflexo do governo ditatorial que priorizava apenas o equilíbrio econômico em detrimento do bem-estar da população. Por outro lado, o protagonista vê cenas de fantasia e alegria, como as festas de Carnaval e Ano Novo, lê notícias que tecem opinião muito positiva a respeito de Portugal e de seu sábio e festejado governante que veio para salvar o país do abismo, e ouve comentários que afirmam que “Portugal é um oásis”. Entretanto, tais contradições não parecem incomodar o personagem que está sempre muito voltado para as suas questões internas.

Desde as primeiras páginas do romance, Lisboa é apresentada ao leitor por meio do olhar de Ricardo Reis que, inicialmente, não consegue perceber muitas mudanças na cidade, além das árvores crescidas. O olhar do protagonista conduz o leitor pela cidade encoberta por um céu cor de chumbo, como se já estivesse anunciando a problemática situação lisboeta e o desassossego interior dele mesmo.

Ao desembarcar em Lisboa, Ricardo Reis percorre de táxi do Cais de Alcântara até o Hotel Bragança, na Rua do Alecrim, sua primeira morada, cuja escolha não foi pensada nem ponderada por ele. O Bragança foi indicação do taxista, uma vez que a única certeza que o viajante tinha é que queria ir para algum hotel que pudesse ver o rio. “Perto do rio só se for o Bragança, ao princípio da Rua do Alecrim”, afirma o taxista. E para lá conduziu Ricardo Reis. Durante o período que foi hóspede do Bragança, Reis nutre um sentimento de pertencimento àquele lugar, considerando-o como sua própria casa. A impessoalidade inerente aos quartos de hotel, de certa forma, impede os hóspedes de considerarem tais ambientes como um lar. Além disso, como estão de passagem, o quarto de hotel se apresenta apenas como um lugar de repouso, fora de sua residência, “neutro, sem compromisso, de trânsito e vida suspensa. Entretanto, para Reis, personagem ainda em desencontro consigo mesmo, desassossegado, aquele quarto de hotel se apresenta como o melhor lugar para viver. Ali poderia, sem ser notado, palmilhar os caminhos que o levariam a afirmação (ou não) da sua identidade portuguesa e da sua identidade pessoal.

Hotel Bragança, Rua do Alecrim, início do século XX.

Talvez o vazio interior do personagem, sem lar, sem família, sem amigos, e agora, sem seu criador (Fernando Pessoa, falecido há um mês), seja tão grande que pensar no hotel e nos seus funcionários traz uma calorosa sensação de conforto, como quem retorna ao seu lar e encontra a família. Entretanto, ao mesmo tempo que possui esse sentimento de familiaridade em relação ao hotel, estar hospedado ali também é uma forma de permanecer distante do mundo, indiferente. Na verdade, o hotel, devido a sua rotatividade de hóspedes, configura-se como um ambiente seguro e propício para que Reis continue exercendo a sua contemplação do mundo sem que seja notado e sem que seja necessário envolver-se. Desejava ser como seus deuses, silenciosas entidades que nunca julgam e não sabem distinguir entre o bem e o mal, “calados e quietos, assistindo apenas”. Desta forma, é possível se manter indiferente e não se comprometer, como confirma um de seus pensamentos: “A pior coisa do mundo, o compromisso, liberdade que a nós próprios negamos”.

Durante parte do romance, o Hotel Bragança foi o ponto de onde o personagem partia para o reencontro com a sua pátria e consigo mesmo, como se precisasse encontrar na cidade elementos que confirmassem a sua existência como ser humano e como português. Tal empreendimento acontece até o momento em que é intimado pela PVDE e deixa de ser aquele que observa sem ser notado e passa a ser aquele para quem as atenções são voltadas. Desta forma, incomodado por deixar de passar despercebido, sai a procura de nova morada, encontrando-a no Alto de Santa Catarina.

Levou tudo à Rua de Santa Catarina, chegou em hora que recolhiam os dois velhos a casa, lá nas profundas do bairro, enquanto Ricardo Reis retirou os embrulhos e os subiu, em três viagens, não se afastaram dali, viram acender-se as luzes do segundo andar, Olha, está a viver na casa que era da D. Luísa, só se afastaram quando o novo inquilino apareceu a uma janela, por trás dos vidros […]. Da sua janela sem cortinas Ricardo Reis olhava o largo rio, para poder ver melhor apagou a luz do quarto onde estava, caía do céu uma poalha de luz cinzenta que escurecia ao pousar, sobre as águas pardas deslizavam os barcos cacilheiros já de fanais acesos.

SARAMAGO, J. O ano da morte de Ricardo Reis. Porto: Porto Editora, 2016. p. 243.

Alto de Santa Catarina, 1940

A mudança para este novo endereço marca o início de uma vida longe da inércia na qual se encontrava. A partir de então passa a ser o ponto de onde Reis não só contempla o mundo, mas também é o lugar onde começam as suas peregrinações internas e de onde parte para as suas peregrinações por Lisboa. Havia “uma decisão a dispor, que vida terá, que trabalho, que razão suficiente para viver e trabalhar, numa só palavra, para quê”. Tal decisão era o ponto de partida para encontrar o sentido para estar vivo: “Morremos, quando já não conseguimos suportar a violenta luz da vida”. Reis ainda não conseguia enxergar a sua luz, mas tenta encontrá-la quando foge da sua rotina: ler jornais, corrigir odes, retomar leituras, tentar manter-se afastado da segurança e comodidade do Hotel Bragança, retomar o seu próprio labirinto para se encontrar, “passar em frente ao espelho, voltar atrás para saber se ainda está quem passou”. Assim decide trabalhar e percorre ruas, vai até Alcântara, Pampulha, Conde Barão passa pelo Rossio e consegue consultório no Camões, com janela para a praça, seu “porto de abrigo”, onde podia exercer a sua profissão por alguns meses. Sentir-se útil seria um caminho para diminuir a solidão, um fio de luz que poderia ajudá-lo a preencher o vazio da sua alma.

Praça Luís de Camões, sem data.

No novo endereço, o Adamastor assume um importante papel de identificação com Reis: ambos possuem o mesmo ângulo de observação da cidade e do rio, ambos estão presos no mesmo lugar (Adamastor no mármore e Reis no escuro de si mesmo), parecem querer soltar um grito de dor ou de liberdade ou parecem esperar por algo que preencha o seu vazio interno, como confirmam os trechos a seguir: “Uma vez, dez vezes viu Ricardo Reis as horas, são quatro e meia, Marcenda não veio e não virá, a casa escurece, os móveis escondem-se numa sombra trémula, é possível agora compreender o sofrimento do Adamastor” ou “aqui está o Adamastor que não consegue arrancar-se ao mármore onde o prenderam engano e deceção convertida em penedo a carne e osso, petrificada língua”.

Do Alto de Santa Catarina, Ricardo Reis, sentado ao sol, sob a sombra do Adamastor, ou no escuro da noite, próximo da estátua e acompanhado do fantasma de Fernando Pessoa, recebe as notícias do mundo, reflete sobre vida e morte, contempla o rio e avista do outro lado “uma fiada de inseguras luzes rente à água, mas são como estrelas, cintilam, tremem como se fosse apagar-se, e persistem”. A vida de Ricardo Reis, tal como essas luzes, parece estar no fim, mas o personagem persiste e percebe que a contemplação já não é capaz de preencher o seu vazio e dar-lhe felicidade. Era preciso agir, tomar partido, mas o personagem não consegue compreender como o fazer.

O tempo passa, o céu cor de chumbo que encobria Lisboa é substituído pelos iluminados e coloridos dias de sol, mas a sombra que encobre a alma do personagem permanece, mesmo após ter alcançado alguns objetivos que julgava necessários para a retomada da sua vida: encontrar casa própria, conseguir um consultório e mudar o ângulo da sua contemplação do mundo. Os dias coloridos anunciam mudanças, mas Reis ainda não consegue ser a mudança que necessita para ser inteiro.

Cansado de procurar sentido para a vida, cansado de tentar se manter apenas como um espectador do mundo, Reis aos poucos vai perdendo as forças e concluindo a sua trajetória. Ao tomar conhecimento da provável morte do irmão de Lídia, a criada do hotel com quem tem um relacionamento amoroso, sente que uma tenaz de angústia aperta a sua garganta, “turvam-se-lhe os olhos de lágrimas, também foi assim que começou o grande choro de Adamastor”. O personagem começa a se despedir daquele mundo. Assim, começa a sua última deambulação pela cidade.

Ricardo Reis desceu ao Chiado, a Rua Nova do Almada, queria ver os barcos de perto, da beirinha do cais, e quando atravessava o Terreiro do Paço lembrou-se de que em todos estes meses nunca fora ao Martinho da Arcada , naquela vez parecera a Fernando Pessoa que seria imprudente desafiar a memória das paredes conhecidas, e depois não calhou, […]. Também não irá lá hoje. Os barcos, vistos do meio da praça, pousados sobre a água luminosa, parecem aquelas miniaturas que os comerciantes de brinquedos põem nas montras, em cima de um espelho, a fingir de esquadra e porto de mar. E, de mais perto, da beirinha do cais, pouco se consegue ver, dos nomes nenhum, apenas os marinheiros que vão de um lado para o outro no tombadilho, irreais a esta distância, se falam não os ouvimos, e é segredo o que pensam. Está Ricardo Reis nesta contemplação, alheado, desprendeu-se do motivo que o levou ali, só está olhando, nada mais.

SARAMAGO, J. O ano da morte de Ricardo Reis. Porto: Porto Editora, 2016. p. 484-485.

Cais das Colunas, Terreiro do Paço, 1939.

Desolado, Reis ainda caminha e conduz o leitor a mais um passeio. Desta vez passa à porta do Hotel Bragança, sobe a Rua do Alecrim, segue o caminho das estátuas, Eça de Queirós, Chiado, D’Artagnan (Camões), Adamastor e retorna para o Alto de Santa Catarina. Daquele alto, contempla a cidade, “Lisboa é uma sossegada cidade com um rio largo e histórico”. Daquele alto avista o forte de Almada bombardear o navio Afonso de Albuquerque, onde estava o irmão de Lídia. Entra em casa, atira-se para cima da cama e chora copiosamente. Não compreendia as lágrimas, a revolta não era sua, então não havia motivo para choro. Tenta se convencer que sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo, mas já é tarde. Conforme Cerdeira (2018), Ricardo Reis está à beira de dois abismos: o da morte reconfortante, porque feita de percursos sabidos, e o da vida irremediavelmente só, pois adivinha que a opção exige assumir-se humano e falível. Desta forma, Reis percebe que já não consegue viver sem que o mundo lhe inquiete e finalmente compreende que a sua trajetória no mundo dos vivos já havia completado o seu tempo. Não mais conseguia continuar apenas como espectador do mundo e não sabia o que fazer para reagir a tudo que acontecia à sua volta, por isso resolve partir com Fernando Pessoa. Finalmente Ricardo Reis encontra o seu eu e se convence que o seu lugar era ao lado de seu criador. Finalmente o Adamastor poderia soltar o grito que embargava a garganta.

Estavam no passeio do jardim, olhavam as luzes pálidas do rio, a sombra ameaçadora dos montes. Então vamos, disse Fernando Pessoa, Vamos, disse Ricardo Reis. O Adamastor não se voltou para ver, parecia-lhe que desta vez ia ser capaz de dar o grande grito.

SARAMAGO, J. O ano da morte de Ricardo Reis. Porto: Porto Editora, 2016. p. 494.

Adamastor, Miradouro do Alto de Santa Catarina, 1959.

No romance, a cidade de Lisboa e os acontecimentos históricos são pano de fundo para o encontro de Ricardo Reis consigo mesmo. O ano da morte de Ricardo Reis faz um passeio por uma caótica Lisboa e convida o leitor a conhecer os problemas socias e políticos que reforçam o aspecto frio, cinzento, sombrio e triste da cidade. Ruas, avenidas, praças, monumentos, restaurantes e outros espaços públicos são cenários para a trajetória de autoconhecimento do personagem. Desta forma, diante da situação problemática da cidade e da Europa, Reis toma consciência de que não consegue mais manter-se apenas como espectador do mundo, por isso decide abdicar da vida e seguir com Fernando Pessoa. O caos interno do poeta e a sua dificuldade em se reconhecer e se encontrar naquele lugar são intensificados pelo caos externo da cidade, consequência da pequenez do país frente aos problemas do cenário europeu da década de 30.

Juliana Santos Menezes