Início » autores » Nelson Rodrigues » Nelson Rodrigues, um flâneur carioca

Nelson Rodrigues, um flâneur carioca

Nelson Rodrigues

um flâneur carioca

Não há um único Rio de Janeiro para Nelson Rodrigues.

Sobre o mapa da cidade, é possível traçar um itinerário norte-centro-sul que indica, pelo menos, três paisagens muito distintas. Durante a metade do século XX, época em que o autor melhor ambienta a sua obra, o centro da cidade é o local do trabalho predominantemente masculino, de onde as decisões da esfera pública são tomadas. Na zona norte, estão as casas de família, reduto de uma classe média que se formava em função da atividade industrial. A zona sul, por sua vez, era a grande novidade da urbanização, representava o que havia de mais moderno e transgressor. No universo rodriguiano, esses pontos se comunicam porque as personagens se movimentam e tornam o itinerário vivo.

O Rio de Nelson Rodrigues não funciona como um mero pano de fundo para ação. A cidade inspira um imaginário próprio, marcado por uma “metalinguagem espacial” que condiciona o comportamento humano. Mais que isso, é o espaço que parece determinar as ações cometidas pelos homens e mulheres que nascem das suas crônicas, contos, peças, novelas e do seu único romance, O Casamento. Cada paisagem criada pelo observador é capaz também de criar um modo de habitar o mundo. Esse encontro recíproco do criador com a criatura se dá no caminho percorrido. Quando as personagens circulam pelas ruas e avenidas, enfrentam os conflitos que lhes constrangem a tomar decisões importantes. Resignados em seus bairros de origem, dificilmente encontrariam oportunidade semelhante. Sua obra tem, portanto, uma inegável natureza urbana, visto que é na pólis – palco da tragédia por excelência –, onde tudo acontece. Não se trata, porém, de uma cidade clássica e, sim, moderna, doravante movimentada por pessoas, máquinas e ideias.

Não por acaso, foi no jornal, esse lugar de memória próprio da cidade moderna, onde o autor publicou suas primeiras letras. O ofício de jornalista, herdado do pai, Mário Leite Rodrigues, lhe serviu como fonte de inspiração para suas ficções mais celebradas. Os textos diários das páginas policiais e das seções dedicadas aos leitores de periódicos como A Manhã, O Globo, Correio da Manhã, Última Hora, ao que tudo indica, treinaram seu olhar para retratar o que há de mais extraordinário no cotidiano – e de cotidiano no extraordinário. O Casamento não deixa de ser um exemplo desse exercício literário bem sucedido. Publicado pela primeira vez em 1966, foi o único texto escrito pelo autor originalmente em formato de romance.

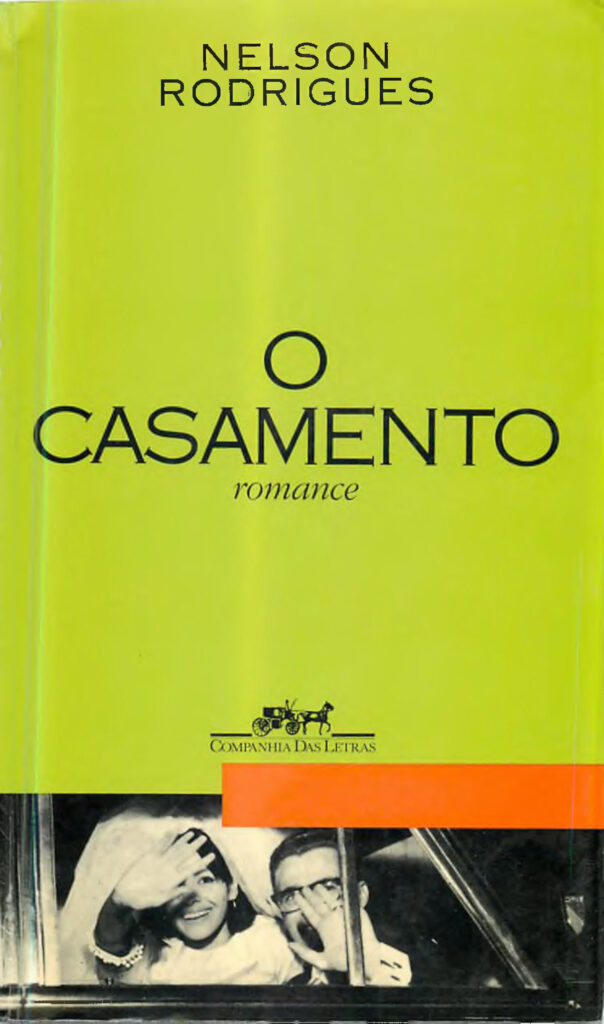

Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro (Cinelândia). Autoria não identificada/ Coleção Gilberto Ferrez/ Acervo Instituto Moreira Salles (c. 1965)

Em movimento. É assim que o leitor da primeira página d’O Casamento encontra seu protagonista. Sabino Uchoa Maranhão ocupa o banco traseiro de um dos carros que circulam na região central da capital fluminense. Nome e sobrenomes formam apenas um dos elementos textuais capazes de distinguir a sua presença daquela turba engravatada que habitava a Cinelândia do século passado. É possível ver homens em todos os planos da imagem, caminhando nos mais variados sentidos. Numa época em que os pedestres ainda protagonizavam o vaivém urbano, três automóveis, tímidos, permanecem estacionados em segundo plano. Talvez por isso o autor decida começar a ação justo no desembarque de Sabino, que não dispensa o imperativo no trato com o chofer – “Me apanha daqui a meia hora.” – e sai da Mercedes, carro que também carrega, no nome, um notório elemento de distinção social. Agora, sim, na condição de pedestre, ele assume a flânerie e caminha até a banca de jornal para comprar cigarros. É nesse momento em que o narrador, como se desse um zoom na multidão, destaca um anônimo, cuja voz exclama a sentença fisiognomonista que apresenta e sintetiza todo o enredo:

– Todo canalha é magro!

RODRIGUES, Nelson. O Casamento. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 5.

O aforismo cunhado ali mesmo, no meio da rua, persegue o protagonista até o fim. Em O Casamento, Sabino é o pai da noiva, Glorinha. O noivo se chama Teófilo, um homem gay – e muito magro. O rapaz foi flagrado aos beijos com o assistente do Dr. Camarinha, médico amigo da família, figura excêntrica que faz questão de dar a notícia a Sabino com os piores adjetivos possíveis. A notícia – um escândalo para aquele pai de família típico da classe média carioca da década de 1960 – desperta em Sabino um estado de paranoia. A partir daquele momento, seu principal objetivo de vida passa a ser impedir aquela união, sem que a sociedade descubra o verdadeiro motivo do desenlace.

O universo ficcional de Nelson Rodrigues é coerente com uma espécie de projeto moral encampado pelo próprio autor. Ao retratar o pecado, ele buscava enaltecer a virtude. Antíteses como essa tornaram-se uma marca indelével da sua obra. N’O Casamento é a instituição que merece ser preservada acima de tudo, não o noivado de Glorinha e Teófilo. Para tanto, o autor abusa da figura de linguagem ao retratar, em detalhes, casos de orgia, incesto, traição – imagens, no mínimo, indesejáveis para o moralismo que ascendia em meio à ditadura que começara a governar o Brasil. Ocorre que figuras de linguagem não costumam ser bem compreendidas pelos autoritários. Em outubro de 1966, um mês após o lançamento do livro, Carlos Medeiros Silva (1907-1983), então ministro da Justiça, mandou recolher das livrarias os exemplares que ainda não haviam sido vendidos.

Toda a história se passa às vésperas da cerimônia de matrimônio. O tempo poderia até ser clássico, não fossem os diversos flashbacks que obrigam o leitor a voltar na cronologia dos acontecimentos. Trata-se de um recurso lançado pelo narrador que pretende desvendar, aos poucos, o passado das personagens. A ação que acontece no curso de poucas horas se encontra com a memória no discurso indireto, onde os elementos sensoriais formam a paisagem e despertam lembranças. A partir delas, passado e presente se encontram na ação. O curso da história, portanto, não é linear. A opção por estruturar o romance no entrelaçamento das temporalidades, tão caro aos cinéfilos, instiga porque posiciona Nelson Rodrigues na encruzilhada do trágico com o moderno – categorias não antagônicas, pelo contrário. Elas se complementam na figura baudelairiana do “perfeito flâneur”, esse homem que parece reunir os elementos indissociáveis da tragédia e da modernidade, pois

BAUDELAIRE, Charles. O pintor na vida moderna. In: Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2006, p. 859 (grifos do original).

Nelson Rodrigues reúne as metades da arte de escrever e pode ser considerado como trágico justamente por ser moderno. Ao mesmo tempo. Necessidade e liberdade são, portanto, indiferentes entre si. Esse feito, dialético, é notado nos arquétipos fisiognomonistas e na duração do dia, elementos trágicos que coabitam sua obra com os elementos modernos das fissuras do tempo e do movimento rápido capturado pelo olhar.

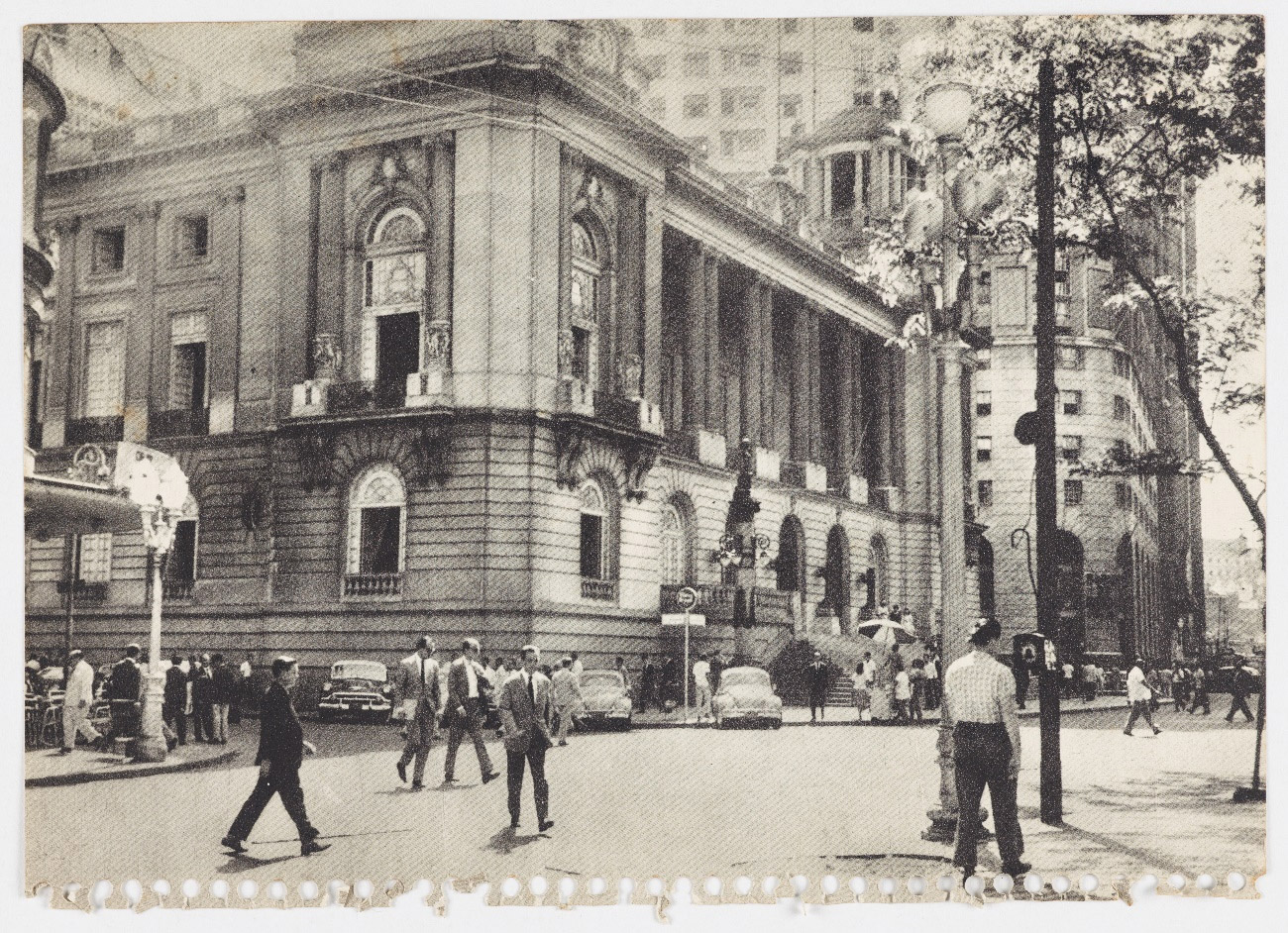

José Medeiros/ Acervo Instituto Moreira Salles (1955)

RODRIGUES, Nelson. O Casamento. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 18.

Sem Glorinha, a história não acontece. Belíssima à primeira vista, a filha de Sabino guarda mistérios. O narrador, mais uma vez, assume a condição de flâneur na extensa faixa de areia que acolhe os banhistas e coloca uma lente de aumento sobre as contradições da jovem mulher de óculos escuros. Ela se esforça para esconder seus desejos mais impuros. A inocência da mocinha, reforçada pelo apelido no diminutivo, não se sustenta por muito tempo. Às vésperas de entrar na Igreja, descobrimos que não apenas ela sabe da condição do noivo, como esconde segredos com um velho conhecido da família, por quem seria verdadeiramente apaixonada.

A propósito, o narrador sugere que Teófilo não foi o único homem gay com quem Glorinha se relacionou. Luís Adolfo, um ex-namorado, trabalhava no arquivo do Itamaraty e era “talvez delicado demais”. Esse histórico, mesmo breve, sugere que seu interesse por homens esbarra na porta fechada do armário onde eles se escondem da violência heteronormativa. No caso de Teófilo, fica claro que esse interesse não é recíproco. Ao que tudo indica, Glorinha torna-se, para ele, uma companhia segura contra os ataques homofóbicos dos quais certamente sofreria, caso assumisse publicamente o desejo por outros homens. Nossa mocinha, de todo modo, não parece ter desconfiado de nada quando o conheceu (algo que, nos dias de hoje, também atribuiria a ela um péssimo gaydar).

Alice Brill/ Acervo Instituto Moreira Salles (circa 1965)

Maria Inês apanha e beija a mão de Glorinha. Mais tarde, depois do almoço, foram para a esquina da avenida Atlântica com Siqueira Campos.

RODRIGUES, Nelson. O Casamento. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 167 (grifos meus).

Glorinha mora na zona norte e é frequentadora assídua da Avenida Atlântica, em Copacabana. No curso de um dia, percorre o eixo norte-sul da cidade. Toda a trama se passa nos domínios estritos dos bairros que compõem tais zonas. O território, que oscila entre o subúrbio e o litoral, aos poucos individualiza os tipos inicialmente apresentados por Nelson Rodrigues. O espaço urbano, à melhor maneira do flâneur, ganha uma alma própria que, conforme já observado, contorna o comportamento das personagens; em suma, um exercício de personificação bem elaborado.

A ordem de grandeza do reduto onde se passa a história ajuda a entender esse comportamento geolocalizado. A distância é uma medida que define o que é e o que não é a cidade propriamente dita. Um dos flashbacks resgata o momento em que Teófilo localiza sua casa do Engenho Novo naquele perímetro urbano:

Tomei todas as providências. Mandei o enfermeiro assistir ‘My fair lady’. Três horas de projeção. A cozinheira foi pra Caxias, a copeira pra Niterói. Quer dizer, o campo está livre.

RODRIGUES, Nelson. O Casamento. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 122 (grifos meus)

A baixada fluminense e a região metropolitana extrapolam as fronteiras geográficas do enredo. As cidades de Duque de Caxias e Niterói são distantes o suficiente para que as funcionárias não denunciem os atos libidinosos cometidos pelas personagens. O que acontece no Engenho Novo, fica no Engenho Novo. Ali, distantes dos olhares preconceituosos, Teófilo demonstra o que sente por outros homens e Glorinha descobre um desejo proibido que logo se torna impossível. No entanto, todo cuidado é pouco para que aquele acontecimento não ultrapasse os muros da casa suburbana. Afinal, a vizinhança ali é “superfamiliar”, um eufemismo para a aptidão conservadora que (até hoje) identifica a classe média carioca.

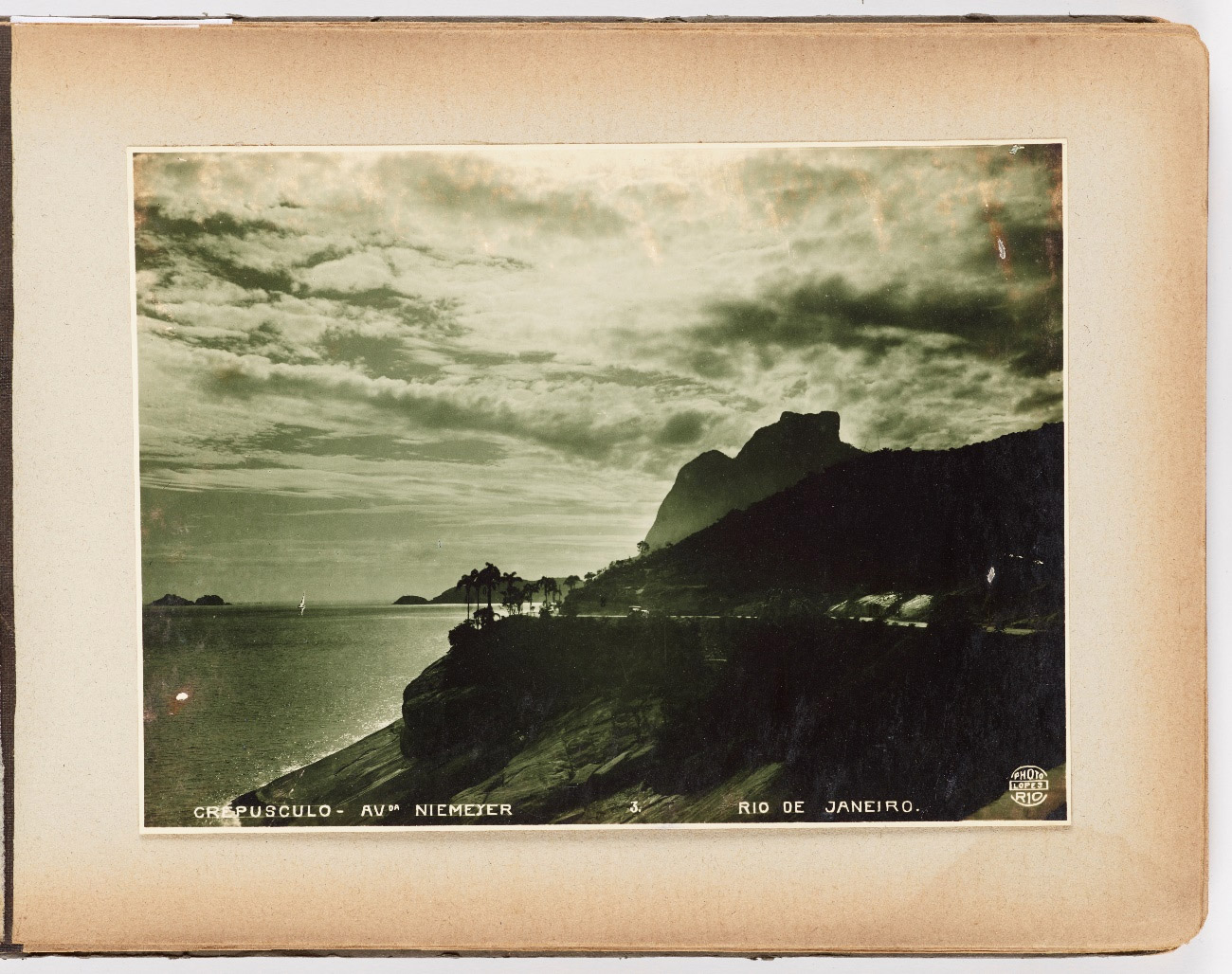

Photo Lopes Rio/Acervo Instituto Moreira Salles (circa 1920)

Longe dali, no outro extremo do eixo que atravessa o Rio, a avenida Niemeyer igualmente exprime a grandeza das distâncias. Na véspera do grande dia, Sabino e Glorinha ultrapassam a fronteira do centro da cidade rumo à zona sul. Pai e filha conversam entre as curvas da estrada, sinistra e sinuosa, que, no terço final do romance, anuncia ao leitor o fatal desfecho da trama que compromete as personagens.

RODRIGUES, Nelson. O Casamento. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 198 (grifos meus).

A hora do crepúsculo preocupa Sabino. É ele quem dirige o carro e percorre uma distância cada vez maior. Tempo e espaço são elementos que alteram o humor das personagens, não sem provocar uma crescente tensão no leitor. De longe, dá para ver que a avenida é um corte fino sobre a rocha que, por pouco, não acompanha a linha do horizonte oceânico. Sabino acelera o carro à medida que o diálogo também ganha velocidade com as provocações de Glorinha. A queda no mar não deixa de ser um risco (hoje, também causado pela má engenharia).

Sobre as cabeças, o tempo indefinido ilustra a incerteza do momento: o céu se divide entre a luz do sol e as nuvens carregadas. A suspensão dramática aponta para uma noção peculiar de destino em Nelson Rodrigues. Sua tragédia moderna, situada no Rio de Janeiro, coloca o herói “em meio a um leque de relações e condições ocasionais, nas quais é possível agir de um modo ou de outro”. A liberdade enfrenta o julgamento da própria consciência que age no mundo. Ninguém escapa de uma punição que raramente é imputada pelas instituições, visto que o maior conflito está ensimesmado. Não é possível evitar o destino, ainda que prorrogado pelo percurso. Naquela véspera do casamento, o desfecho da arriscada viagem de carro impressiona pelo beijo incestuoso que identifica, em Glorinha, um complexo de Electra extemporâneo – acompanhado por uma evidente reciprocidade em Sabino. Contudo, ainda não é chegada a hora da fatalidade. Juntos, pai e filha tomam o caminho de volta para a casa suburbana.

Marcel Gautherot / Acervo Instituto Moreira Salles

O letreiro do bonde elétrico, à esquerda, que acompanha o cortejo humano, à direita, anuncia o palco de um acontecimento que agora Dirce, irmã de Glorinha, faz questão de rememorar.

Papai, você se lembra daquela festa? Festa do meu aniversário, em Lins de Vasconcelos? Enquanto o pessoal dançava, Silene saiu para o quintal. Já não estava se sentindo bem. E, lá, teve o ataque. Ninguém viu, só o senhor. Sim, da varanda, o senhor viu Silene cair. Desceu, sem dizer nada. Carregou a menina para a parte mais escura. Eu apareci na janela e vi. O senhor é que não me viu. Tudo aconteceu debaixo da janela. Deflorador, sim, deflorador. E de uma menina com ataque e durante o ataque. Silene tinha treze anos e o senhor parecia louco.

RODRIGUES, Nelson. O Casamento. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 245 (grifo meu).

Em bairros como Lins de Vasconcelos, o olhar do autor invade os interiores por meio de um velho conhecido seu: o buraco da fechadura, imagem que o acompanha desde criança. Tal qual o menino Nelson, Dirce, personagem até então coadjuvante no romance, ganha destaque porque flagrou “da janela” o crime cometido por seu pai. O resgate que ela faz desse episódio passado localiza, para o leitor, uma possível causa do beijo incestuoso da Av. Niemeyer que acabara de ocorrer. Acusado, Sabino emudece de pavor. Afinal, pedofilia é, dos crimes, talvez o mais reprovável socialmente. Ele imediatamente cede às vontades da filha chantagista, que pedia dinheiro, e contraria a postura ereta que se espera daqueles homens engravatados que, como ele, caminham no centro da cidade. O teatro das aparências é descortinado pelas mulheres, que não temem desagradar. Personagens como Dirce e Glorinha verbalizam o que os personagens masculinos até pensam ao longo do romance, porém jamais teriam a coragem de dizer. Seus discursos são diretos em todos os sentidos. Com elas, aprendemos que não há ação possível sem discurso. E, sem ação, não existe liberdade.

Alice Brill/ Acervo Instituto Moreira Salles (circa 1965)

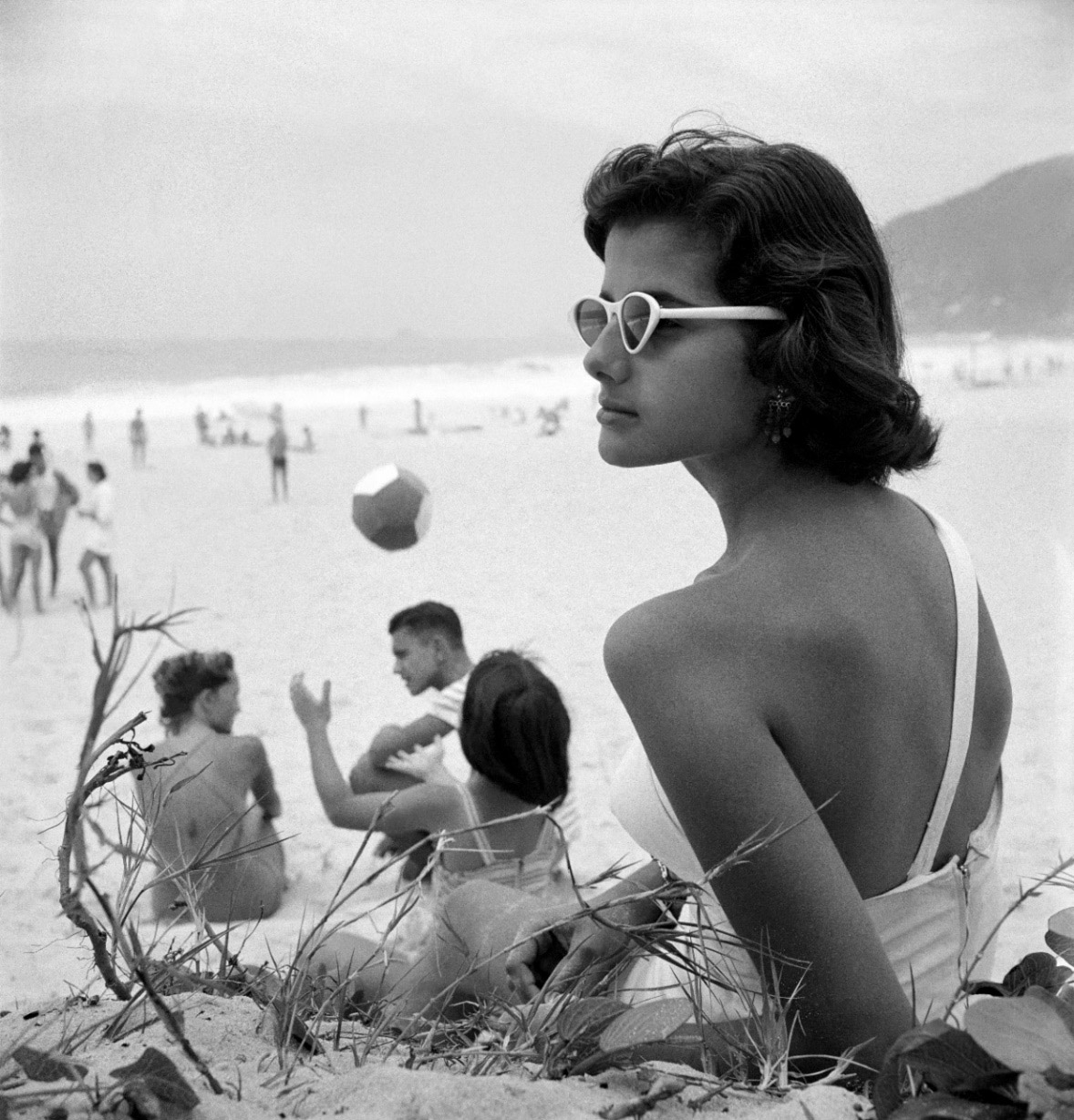

José Medeiros/ Acervo Instituto Moreira Salles (circa 1955)

O duplo do calçadão de Copacabana sugere um movimento que retoma a linguagem cinematográfica tão cara ao flâneur. A partir desse arranjo, era como se o autor nos dissesse que a cidade é morta sem seus passantes. Quando imagina o mesmo espaço vazio, torna a famosíssima orla cenário de uma distopia irreconhecível. Não há paisagem sem sujeito. É por isso que um certo alguém escapa no quadro fechado. A ponta de um sapato, no canto direito inferior, funciona como esse vestígio de humanidade indispensável à paisagem. O espaço não está vazio. Foi esvaziado pelo andarilho misterioso, capaz de inventar sua própria realidade. A liberdade da pessoa que caminha em Nelson Rodrigues reside, portanto, nessa capacidade de, a despeito do destino fatal, criar um Rio plural. Norte-Centro-Sul, Glorinha-Sabino-Teófilo são corpos acoplados, geográficos e humanos, que compõem a paisagem carioca rodriguiana – trágica e moderna – daqueles que são livres quando caminham.